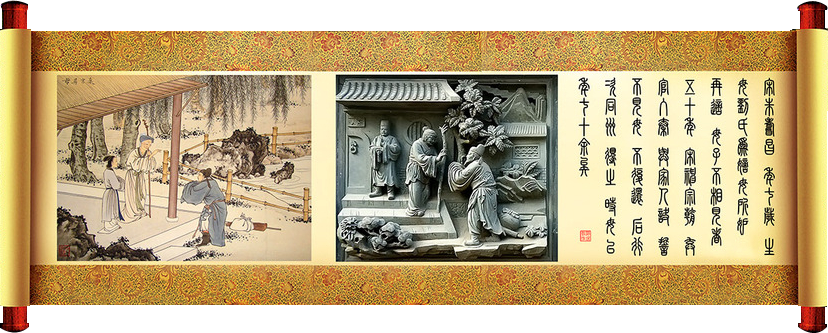

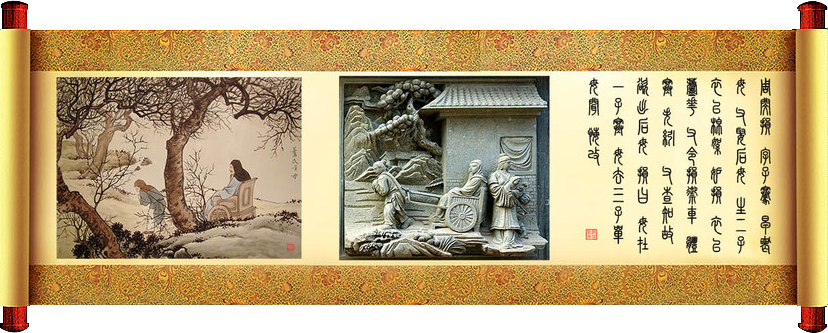

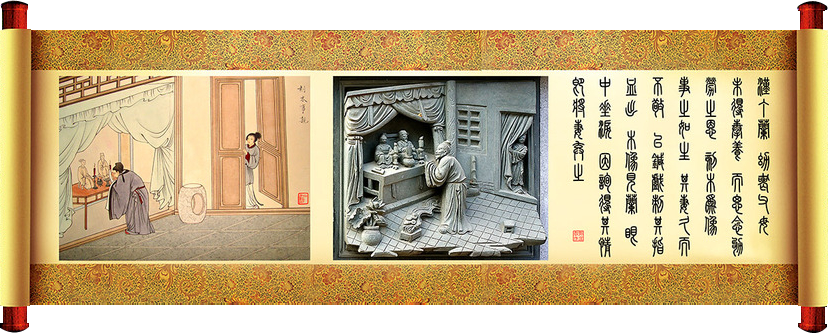

棄官尋母

宋朱壽昌,年七歲,生母劉氏為嫡母所妒,出嫁。母子不相見者五十年。神宗朝,棄官入秦,與家人訣,誓不見母不復(fù)返還。后行次同州,得之,時母年七十余矣。

七歲生離母,參商五十年。

一朝相見面,喜氣動皇天。

【譯文】

北宋朱壽昌(公元1010~1080),宋代天長人

【譯詩】

七歲就和生身母親分別

,五十年的分離不得相見。終于有一天找到了母親,喜悅的氣氛感動了上天。

【評語】

這個故事中的兒子幼年離母

,母親對于他來說只有生身之情,卻無養(yǎng)育之恩,然而血緣之親即使遠(yuǎn)隔時空,也依然割舍不斷。世事無常,即使沒有天災(zāi)人禍,也會發(fā)生骨肉離散的人倫悲劇,只有抱定堅決的信念,堅持不懈的努力,才可能有"皇天不負(fù)有心人"的團(tuán)聚和圓滿

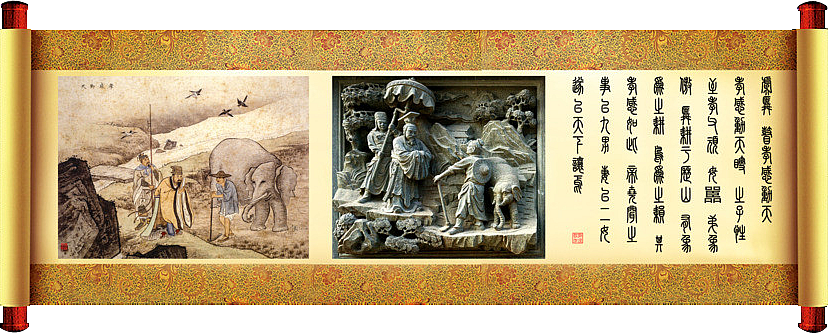

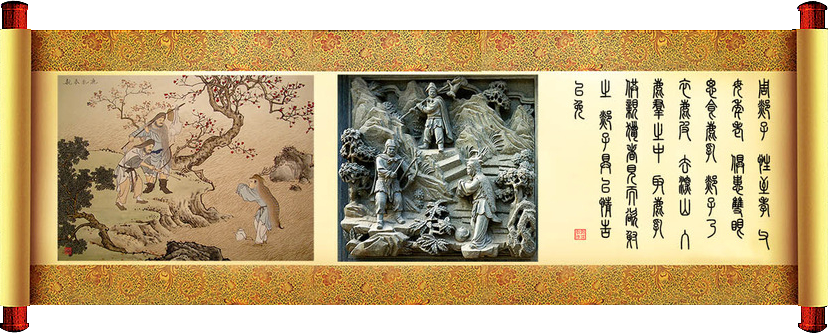

孝感動天

虞舜

隊隊耕田象,紛紛耕草禽

【譯文】

【譯詩】

成隊的大象來助舜耕田,紛飛的百鳥來助舜鋤草

【評語】

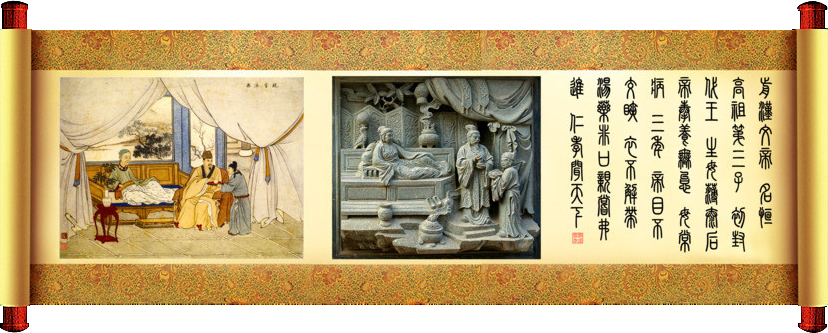

親嘗湯藥

前漢文帝

仁孝臨天下,巍巍冠百王。

【譯文】

【譯詩】

漢文帝仁孝之心天下都聞名

【評語】

俗話說"久病床前無孝子"

嚙指痛心

周曾參

母指才方嚙

【譯文】

【譯詩】

母親的手指剛剛咬了一下

【評語】

古人認(rèn)為“孝悌之至

百里負(fù)米

周仲由

負(fù)米供旨甘,寧辭百里遙

【譯文】

【譯詩】

子路早年背米供奉雙親

【評語】

“樹欲靜而風(fēng)不止

蘆衣順母

周閔損,字子騫,早喪母。父娶后母,生二子,衣以棉絮;妒損,衣以蘆花。父令損御車,體寒失纼。父察知故,欲出后母。損曰:"母在一子寒,母去三子單

閔氏有賢郎

【譯文】

春秋時期的閔損

【譯詩】

閔氏賢良的好二郎閔損

【評語】

鹿乳奉親

周剡子

親老思鹿乳,身掛褐毛衣

【譯文】

春秋時期的剡子

【譯詩】

雙親年老需飲鹿乳

【評語】

《禮記·祭祀》中曾子說道:“孝有三:大孝尊親,其次弗辱

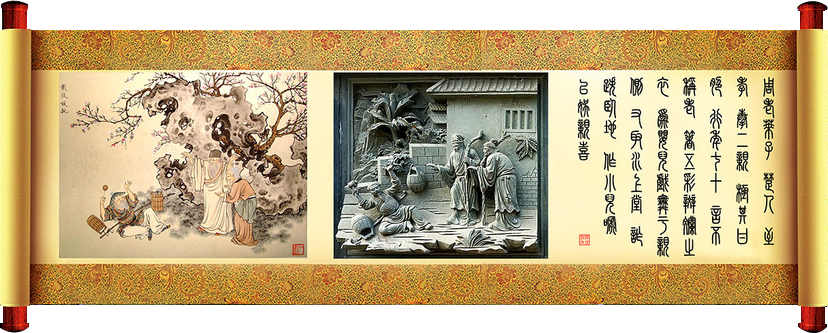

戲彩娛親

周老萊子,至孝,奉二親,極其甘脆,行年七十言不稱老。常著五色斑斕之衣,為嬰兒戲于親側(cè)。又嘗取水上堂,詐跌臥地,作嬰兒啼,以娛親意。

戲舞學(xué)嬌癡,春風(fēng)動彩衣。

【譯文】

春秋時期的老萊子極其孝順父母,盡揀美味供奉雙親

【譯詩】

邊跳邊舞學(xué)著小孩戲耍

【評語】

儒家經(jīng)典《禮記·坊記》中說“父母在,不稱老”

賣身葬父

漢董永

葬父貸孔兄,仙姬陌上逢

【譯文】

漢代的董永家境貧寒

【譯詩】

董永為了葬父賣身當(dāng)了雇工

【評語】

刻木事親

漢丁蘭,幼喪父母

刻木為父母,形容在日時。

【譯文】

漢代的丁蘭

【譯詩】

用木頭刻成雙親的雕像來孝敬,形體和容貌與父母在世時一樣

【評語】

因?yàn)槠拮拥÷蛔鶝]有生命的木像就將其休棄

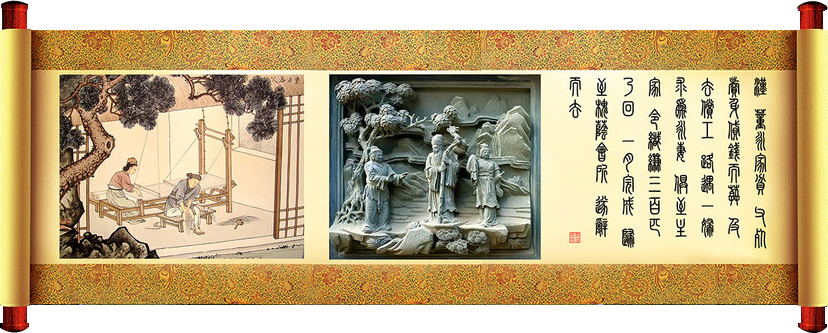

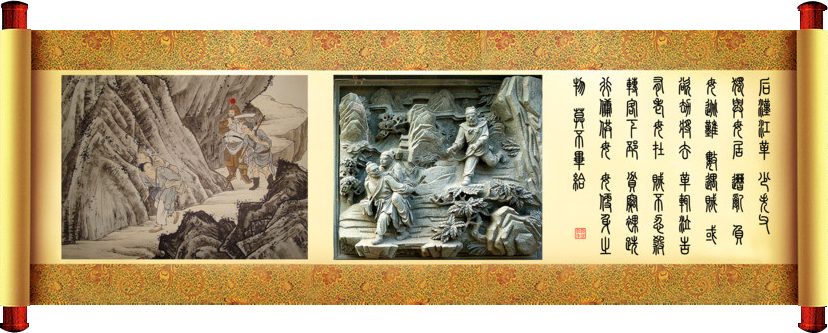

行傭供母

后漢江革

負(fù)母逃危難,窮途賊犯頻

【譯文】

東漢的江革

嗣堯登寶位

虞舜

繼承堯帝虞舜登上帝位,虞舜的孝心感動了上天

俗話說“天下無不是的父母”

漢庭事賢母,湯藥必親嘗。

西漢時期的漢文帝

這位漢朝皇帝侍奉賢良母親,為母親煎了湯藥必先親口嘗嘗。

負(fù)薪歸未晚

春秋時期的曾參,字子輿

背著木柴迅速地返回家中

身榮親已歿

春秋時期的仲由

身居高官時雙親已過世,還常常想起雙親養(yǎng)育的艱辛。

尊前賢母在

家里有了賢惠的母親在,三個兒子都避免了寒冷

《尚書·康誥》中認(rèn)為“不孝不友”是首惡大罪

若不高聲語

如不是高聲地喊話,就要在山中中箭了。

雙親開口笑,喜色滿庭闈。

逗得二老開心哈哈大笑,歡快的氣氛充滿了庭堂。

織縑償債主

仙女結(jié)發(fā)后織絹償還了債務(wù)

傳統(tǒng)文化講究“入土為安”,即使貧無所養(yǎng)

寄嚴(yán)諸子侄,各要孝親闈。

丁蘭以此來寄言各位子侄后輩,每個都要好好敬孝自己的父母。

哀求俱得免,傭力以供親