提要 唐天寶元年(742年),為紀(jì)念唐玄宗生日

1943年天長(zhǎng)與高郵合并成立天高縣

夏?商?西周 天長(zhǎng)屬淮夷境地。當(dāng)時(shí)的統(tǒng)治者們居住于黃河流域

春秋?戰(zhàn)國(guó) 天長(zhǎng)先屬吳、后屬越

注:石梁古城遺址

據(jù)考當(dāng)時(shí)吳邊邑卑梁在今天長(zhǎng)西北,很可能即是今石梁

公元前473年

秦 天長(zhǎng)地方基本屬?gòu)V陵、東陽(yáng)縣境,廣陵、東陽(yáng)屬九江郡。據(jù)《史記?秦始皇本紀(jì)》:秦始皇廿六年(公元前221年)“分天下為三十六郡”,淮河以南地區(qū)包括天長(zhǎng)地方,屬九江郡(后亦曾設(shè)東?div id="4qifd00" class="flower right">

西漢 高郵、江都設(shè)縣后,天長(zhǎng)地方基本為廣陵、高郵二縣境地。屬江都國(guó)、廣陵國(guó)、隸徐州刺史部,部分地方還可能為江都境地。王莽新政時(shí),改廣陵為“江平”,改廣陵縣為“安定”(見(jiàn)《漢書?地理志》),天長(zhǎng)屬之

東漢 天長(zhǎng)仍為廣陵、高郵二縣境,部分地方還可能為江都縣地

三國(guó) 高郵、江都縣廢,天長(zhǎng)為廣陵縣地,仍屬?gòu)V陵郡,廣陵郡先屬魏,后屬吳。

西晉、東晉 為廣陵、高郵二縣地,而廣陵縣屬?gòu)V陵郡,高郵縣改屬臨淮郡,仍隸徐州刺史部。江都縣復(fù)立后,部分地方亦可能屬江都。

此外,兩晉時(shí)期,廣陵郡下還有僑置縣,據(jù)《晉書》載,當(dāng)時(shí)的僑置縣(在流民集中地劃出一塊地方讓他們?cè)O(shè)立“流亡政府”)有肥如、真定、潞、新市。據(jù)《宋書?南沛太守》載:“孝武大明五年,分廣陵為沛郡,治肥如縣”,沛郡在天長(zhǎng)境地

南北朝 宋分廣陵為沛郡

宋:《宋書?州郡志》:“孝武大明五年,分廣陵為沛郡,治肥如縣”。據(jù)《備修天長(zhǎng)縣志》考證,此沛郡,即南沛郡。《宋書、州郡志》南沛太守條下云:“今領(lǐng)縣三???蕭縣令,相縣令、沛縣令”。沛縣故址在今天長(zhǎng)之石梁,這可算是天長(zhǎng)境內(nèi)第一次正式置縣。

齊:《南齊書?州郡志》南沛郡下領(lǐng)縣三:“沛、蕭

陳:據(jù)《隋書?地理志》“陳廢州(涇州--筆者注)并二郡為沛郡”

北周:據(jù)《隋書?地理志》“后周改沛郡為石梁郡,改沛縣為石梁縣

南北朝時(shí)期江淮之間是南北割據(jù)之地

隋 天長(zhǎng)為永福縣

唐 先為石梁縣,天寶元年(742年)置千秋縣

天長(zhǎng)正式置縣市唐玄宗天寶元年

五代 先屬吳

宋 為天長(zhǎng)軍

建炎十三年(1129年)宋高宗南逃后

元 天長(zhǎng)為縣,先屬淮安路之臨淮府

明 天長(zhǎng)仍為縣,屬鳳陽(yáng)府,隸南京。

清 天長(zhǎng)仍為縣,雍正二年前屬鳳陽(yáng)府泗州,雍正三年,泗州為直隸州,天長(zhǎng)屬之,隸安徽巡撫。

中華民國(guó) 中華民國(guó) 天長(zhǎng)仍為縣,初屬安徽省淮泗道

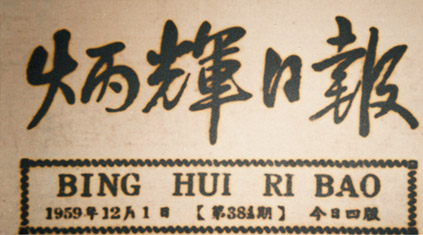

注:民國(guó)35年(1946年)6月30日《解放日?qǐng)?bào)》關(guān)于天長(zhǎng)縣改名炳輝縣的報(bào)道

抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間

1945年9月天長(zhǎng)縣城解放,復(fù)稱天長(zhǎng)縣。1946年6月29日,蘇皖邊區(qū)政府為紀(jì)念羅炳輝將軍建立淮南解放區(qū)之功績(jī),特令天長(zhǎng)縣改為炳輝縣。1946年6月國(guó)民黨南京政府撕毀雙十協(xié)定,7月,炳輝縣城被國(guó)民黨進(jìn)占。

中華人民共和國(guó) 1948年12月天長(zhǎng)首次解放,12月28日縣人民政府布告,正式改天高縣為炳輝縣,1960年1月5日遵照中央通知,復(fù)改為天長(zhǎng)縣。屬安徽省滁縣專區(qū)。1956年至1961年滁縣地區(qū)一度并入蚌埠專區(qū),1961年復(fù)屬滁縣專區(qū)。1971年屬滁縣地區(qū),1993年屬滁州市。1993年3月18日,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)撤銷天長(zhǎng)縣,改立天長(zhǎng)市至今。

注:1959年元月1日原炳輝縣委決定將《炳輝報(bào)》正式更名為《炳輝日?qǐng)?bào)》

文/夏文蔚

天長(zhǎng)訟

(代序)

夏錫生

天長(zhǎng)

天長(zhǎng)大地,是由長(zhǎng)江淮河托起來(lái)的一顆明珠。千百年來(lái),曾有許多政治家、思想家、科學(xué)家、文學(xué)家各類先賢從這里誕生

天長(zhǎng)的山水名勝,則靜靜地幽隱一隅,默默地坐看秋月春風(fēng)。她的胸中,既有風(fēng)雅策論,鐵馬金戈

這里是創(chuàng)業(yè)者馳騁的戰(zhàn)場(chǎng)

贊曰:胭脂山

包拯與天長(zhǎng)

原載《天長(zhǎng)文史》

包拯(999--1062)

包拯對(duì)貪官污吏極為痛恨

《宋史?包拯傳》載:“知天長(zhǎng)縣

據(jù)明清縣志載,天長(zhǎng)縣城東門外曾建有一座“二賢祠”,用來(lái)紀(jì)念包拯和“二十四孝”,之一的天長(zhǎng)孝子朱壽昌。明天長(zhǎng)教諭李鳴盛留有《二賢廟》一詩(shī):花城峨峨誰(shuí)建祠,二賢風(fēng)雅后人師。猶道神宰割牛事,篤孝還憐刺血詩(shī)。